Walter Westfeld

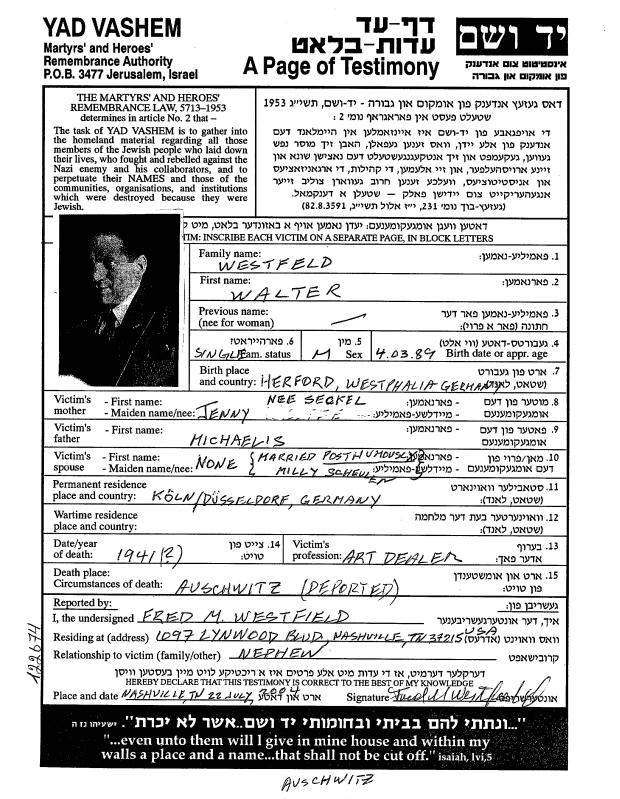

Westfeld, Walter * 04. März 1889 in Herford wohnhaft in Köln Inhaftierung: 15. November 1938 - 01. Oktober 1942, Lüttringhausen, Zuchthaus Deportation: ab Köln 02. Oktober 1942, Theresienstadt, Ghetto 23. Januar 1943, Auschwitz, Vernichtungslager Q. Schrader: Tora, S. 124-125. Walter Westfeld wurde 1889 in Herford geboren. Er war der Sohn von Michaelis und Jenny, geb. Seckel. Er war alleinstehend. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebte er in Koeln, Deutsches Reich. Während des Krieges war er in Koeln, Deutsches Reich. Walter perished im Jahr 1941 in Auschwitz, Camp. Quelle dieser Informationen: Gedenkblatt, Gedenkblatter Full Record Details for Westfeld Walter Quelle Gedenkblatter Nachname WESTFELD Vorname WALTER Vorname des Vaters MICHAELIS Vorname der Mutter JENNY Geburtsname der Mutter SECKEL Geschlecht männlich Geburtsdatum 04/03/1889 Geburtsort HERFORD,MINDEN,WESTPHALEN,Deutsches Reich Familienstand alleinstehend Ständiger Wohnsitz KOELN,KOELN,RHEIN PROVINZ,Deutsches Reich Aufenthaltsort während des Krieges KOELN,KOELN,RHEIN PROVINZ,Deutsches Reich Todesort AUSCHWITZ,Camp Todesdatum 1941 Nachname des Einsenders WESTFIELD Vorname des Einsenders FRED Beziehung zum Opfer Neffe http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Westfeld Walter Westfeld aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie Wechseln zu: Navigation, Suche Walter Westfeld (* 4. März 1889 in Herford; † im KZ Auschwitz) war ein deutscher Kunstsammler und Kunsthändler. Leben [Bearbeiten] Walter Westfeld führte von 1920 bis zum Mai 1936 eine Galerie in Wuppertal-Elberfeld in der Herzogstr 2. Da die Reichskulturkammer Bürgern jüdischer Abstammung den Verkauf von Gemälden verboten hatte, gab er sein Geschäft auf und zog nach Düsseldorf in die Humboldtstraße 24. Über Geschäftsbeziehungen nach Paris und Amsterdam verkaufte er einen Teil seiner Sammlung. Einen anderen Teil hatte er über die Galerie August Kleucker in Düsseldorf verkauft. Im August 1937 wurde er bei der Kriminalpolizei Düsseldorf denunziert, dass er mit seiner Hausangestellten Emelie Scheulen (* 6. Juni 1896 in Düsseldorf) „Rassenschande“ betrieben hätte. Nach einer Hausdurchsuchung am 6. September 1937 und Zeugenaussagen konnten keine Nachweise einer strafbaren Handlung erbracht werden. Da sein jüngster Bruder Robert Westfeld schon zu Beginn des Jahrhunderts nach Nashville in die USA ausgewandert war, wollte er ihm nach den Ereignissen vom 9. November 1938 folgen und überwies ihm US$ 40.000, um die Kosten der Übersiedlung zu begleichen. Bevor er jedoch ein Visum erhielt, waren seine Ausweispapiere ungültig geworden. Am 15. November 1938 wurde er festgenommen und am 21. November 1938 wegen Vergehen gegen die Devisenbestimmungen in Untersuchungshaft genommen. Seine restlichen Sammlungsstücke wurden beschlagnahmt und am 12. und 13. Dezember 1939 vom Kölner Kunsthaus Lempertz versteigert. Der Staatsanwalt Dr. Peter Schiffer stellte ihn am 3. Januar 1940 unter Anklage. Die III. Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf verurteilte ihn unter der Leitung von Landgerichtsdirektor Dr. Hans Opderbecke und seinen Beisitzern Landgerichtsrat Dr. Theodor Hoberg und Amtsgerichtsrat Dr. Theo Groove am 2. Juli 1940 wegen eines Devisenvergehens zu drei Jahren und sechs Monaten Zuchthaus. Weiterhin hatte er eine Geldstrafe von 300.000 Reichsmark zu zahlen. Seine Hausangestellte wurde wegen Beihilfe mit sechs Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe zu 1.000 Reichsmark bestraft. Während seiner Haft setzte er seine Hausangestellte als Alleinerbin ein. Am 15. Juni 1942 wurde er wegen seiner Vermögensverhältnisse im Polizeigefängnis Düsseldorf von der Gestapo vernommen. Dabei sollte in Erfahrung gebracht werden, wo sich aus seiner Sammlung ein Gemälde von El Greco befinden sollte. Im Oktober 1942 ordnete das Regierungspräsidium Düsseldorf den Einzug des Restvermögens von Westfeld an. Aus einem Schriftstück des Kriminalbeamten Georg Pütz vom 29. September 1942 geht hervor, dass er aufgrund einer Anweisung von Polizeirat Wilhelm Kurt Friedrich am 1. Oktober 1942 in das KZ Theresienstadt deportiert wurde. Von da aus erfolgte am 23. Januar 1943 eine Überstellung ins KZ Auschwitz. Im Mai 1945 wurde er für tot erklärt. Auf Antrag der Staatsanwaltwaltschaft Düsseldorf wurde das Urteil gegen Walter Westfeld vom 2. Juli 1940 am 13. Mai 1952 aufgehoben. Im September 1947 bat Emilie Scheulen die Galerie Lempertz nach den Vermögenswerten von Walter Westfeld um Auskunft. Die Galerie teilte mit, dass alle diesbezüglichen Unterlagen vernichtet worden seien. Am 19. April 1956 stellte das Justizministerium eine Bescheinigung über die Ehe mit Emilie Scheulen aus. Mit der Heiratsurkunde Nr. 362/1956 des Standesamts Düsseldorf-Mitte vom 30. Mai 1956 wurde die Ehe in das Heiratsregister rückwirkend zum 1. Oktober 1935 eingetragen. Im März 2007 bestimmte das Gericht von Davidson County den achtzigjährigen Neffen Fred Westfeld zum alleinigen Verwalter des Erbes von Walter Westfeld. Weblinks [Bearbeiten] * Hinweis auf Galerie in Wuppertal * Hinweis auf Flucht ins Exil * Biographische Notiz Literatur [Bearbeiten] * Herbert Schmidt, Der Elendsweg der Düsseldorfer Juden, Düsseldorf 2005 * Werner J. Schweiger: Kunstausstellung Walter Westfeld.- http://www.kunsthandel-der-moderne.eu/content/view/21/36/ http://diepresse.com/home/spectrum/literatur/444555/Das-Bild-Nummer-95 Sammlung Walter Westfeld (1889 bis 1945) Er studierte Kunstgeschichte und eröffnete 1920 in Wuppertal-Elberfeld die „Galerie Walter Westfeld“. Sie wurde bald ein „Mittelpunkt des westdeutschen Kunstlebens“, wie die renommierte Wochenzeitung „Weltkunst“ schrieb. Charakteristische Werke von Bruegel, Jan Fyt, Wouwerman, Victorijns, Storck, Montagna, Magnasco, von Achenbach, Spitzweg, Schleich d. Ä., Zügel, Uhde, Thoma, Schönleber, Blechen, E. Hildebrandt, Ludwig Richter und vielen anderen waren zu sehen. Westfeld nahm Kunstwerke nicht auf Kommissionsbasis an, sondern kaufte sie. So war der gesamte Galeriebestand – zeitweise über 900 Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken – sein Eigentum. Am 29. August 1935 erteilte die nationalsozialistische Reichskulturkammer jüdischen Kunsthändlern generelles Berufsverbot, und im Frühsommer 1936 untersagte der Präsident der Reichskammer der bildenden Künste Westfeld die Berufsausübung. Nach langem Hin und Her zwischen Gestapo und Devisenstellen, Denunziationen seiner Beziehung zu seiner arischen Verlobten Emilie Scheuen, Teilverkäufen und Verlagerungen der Sammlung forderte schließlich die Gestapo die Auflistung und Schätzung seines Bilderbestandes. Auf der 45-seitigen Liste ließ er wertvolle Teile der Sammlung unerwähnt, andere bewertete er gering oder fasste sie zu wertlosen Konvoluten zusammen. Darunter mit der Nummer 95 „Studie eines Kupferkessels in Gelb“. Im November 1938 wurde Westfeld verhaftet und sein Vermögen und damit auch die Kunstsammlung von der Devisenfahndungsstelle beschlagnahmt. Die Versteigerung der Kunstsammlung wurde angeordnet. Am 1.Oktober1942 wurde Westfeld nach Theresienstadt deportiert und von dort nach Auschwitz. Noch in der Haft in Düsseldorf schrieb er sein Testament, in dem er seine Frau Emilie als Alleinerbin einsetzte. Das Amtsgericht Düsseldorf erklärte ihn nachträglich mit Datum vom 8.Mai1945für tot. Zunächst lehnte die Oberfinanzdirektion Düsseldorf die Wiedergutmachungsansprüche mit der Begründung ab, es hätte sich „um ein normales Devisenverfahren“ gegen Westfeld gehandelt. Erst im Mai 1952 hob die Erste Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf das Urteil gegen ihn auf, denn das vermeintliche Devisenvergehen im Jahre 1938 hatte er begangen, um sich der Verfolgung durch die Nazis zu entziehen. Nur vier der etwa 700 Kunstwerke von Westfeld fanden sich während des dann erfolgten Wiedergutmachungsverfahrens in Privatbesitz und wurden zurückerstattet. Nichts mehr war auffindbar. Erst in den letzten Jahren begann die Familie mit Recherchen nach der Sammlung. Da tauchte jener „Kupferkessel“ mit Nummer95 auf und entpuppte sich als „Umgestürzter Teekessel“ von Adolph Menzel. Mitte 1951 wurde das Bild von Menzel-Spezialisten Guido Joseph Kern als Werk des Künstlers erkannt und in der „Weltkunst“ beschrieben. Emilie Westfeld hatte davon erfahren und bemühte sich um Aufklärung. Alle Bemühungen liefen ins Leere. Erst 1996/97 kam das Bild auf der Ausstellung „Adolph Menzel 1815 bis 1905 – Das Labyrinth der Wirklichkeit“ in Paris, Washington und Berlin als private Leihgabe in die Öffentlichkeit. 2004 kam es über den Kunsthandel in die Staatsgalerie Stuttgart, zu einem Zeitpunkt, wo durchaus nach der Provenienz gefragt hätte werden können. Das wurde nicht gemacht. Oder zum Beispiel das „Bildnis des Restaurators Aloys Hauser“ von Franz von Lenbach. Ein Privatmann hatte es 1939 auf der Zwangsauktion gekauft und 1952 der im Schwarzwald gelegenen Gemeinde Burladingen übereignet. Seit 1998 hängt es dort an prominenter Stelle in der Kundenhalle der Stadtsparkasse, an eine Rückgabe wird nicht gedacht. Der Bürgermeister des kleinen Ortes sieht keinen Grund, das Lenbach-Gemälde zurückzugeben: „Die Washingtoner Erklärung bindet uns doch nicht. Wenn wir eine Rückgabeverpflichtung hätten, würde es Gesetze geben, die uns dazu zwingen. Die gibt es aber nicht. Der Walter Westfeld ist ja tot. Er ist im KZ verschollen, mehr wissen wir nicht.“ Leider fehlt wie bei anderen Zitaten im Buch die Fußnote, und es werden nur ganz allgemein die Quellen genannt. http://www.lostart.de/Content/051_ProvenienzRaubkunst/DE/Sammler/W/Westf... Westfeld, Walter Lebensdaten 1943 veschollen Beruf Kunsthändler Adresse Elberfeld; Düsseldorf Schicksal Mai 1936 musste Walter Westfeld wegen der Rassegesetze die Galerie schliessen (Ausschluß Reichskulturkammer). Umzug nach Düsseldorf, Humboldtstrasse 24, wo er über Mittelsmänner (z.B. Kunsthändler August Kleucker (Elberfeld/Düsseldorf); Kunsthändler Robert Lebel (Paris), den Kunsthandel fortsetzte. (Mglw. rekrutierte sich die Spitzweg-Ausstellung in der „Galerie August Kleucker“ (Düsseldorf) aus Beständen der Sl. Westfeld (angelegt um 1933). 1937 erging eine anonyme Anzeige wegen Devisenvergehens und „Rassenschande“. Die (geplante) Emigration nach Nordamerika wurde dadurch vereitelt. Walter Westfeld wurde angeklagt, große Teile seines Vermögens illegal in das Ausland verschoben sowie einen Teile seiner Kunstsammlung illegal nach Paris gebracht zu haben. Er wurde zu einer Zuchthausstrafe verurteilt, die er 08/1940-06/1942 in Düsseldorf-Lüttinghausen verbüsste. Sein Vermögen und seine Kunstsammlung wurden eingezogen; es folgte die Versteigerung des Kunstbesitzes beim Kölner Kunsthaus Lempertz am 12. und 13. Dezember 1939. Nach seiner Entlassung wird Westfeld „in Schutzhaft“ genommen und am 1. Oktober 1942 ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Am 23. Januar 1943 wird er nach Auschwitz gebracht, wo er verschollen ist. Enteignung Einziehung von Vermögen und Kunstsammlung; Versteigerung des Kunstbesitzes beim Kölner Kunsthaus Lempertz am 12./13. Dezember 1939. Quelle Kunstausstellung Walter Westfeld/Galerie Walter Westfeld Kunsthandel der Moderne Herbert Schmidt: Der Fall Walter Westfeld.- in: Herbert Schmidt: Der Elendsweg der Düsseldorfer Juden. Chronologie des Schreckens 1933-1945.- Düsseldorf 2005, S. 273-278; Victoria S. Reed: Walter Westfeld (1889-1943?): Art Dealer in Nazi Germany.- in: Vitalizing memory. International perspectives on provenance research.- Washington 2005. S. 154-159; Handbuch des Kunstmarktes 1926; Pantheon 1926; Maecenas 1927; Maecenas 1930; Adressbuch 1933; Gerichtsakten vorhanden (Vgl. herbert Schmidt 2005). http://www.focus.de/kultur/medien/ns-restitution-lebens-und-leidensgesch... FOCUS Magazin | Nr. 9 (2009) NS-RESTITUTION Lebens- und Leidensgeschichten Samstag 21.02.2009, 00:00 · von FOCUS-Redakteurin Gabi Czöppan Ein neues Buch über NS-Raubkunst dokumentiert jüdische Schicksale und zeigt die Brisanz des Themas bis heute So habe ich mir den Ausgang meiner Strafzeit nicht gedacht“, schrieb Walter Westfeld im August 1942 aus dem Gefängnis an seine Verlobte Emilie. „Eines Morgens werde ich abgeschoben, wo bleiben da meine Anzüge, Wäsche, Strümpfe, Schuhe. Da wird mit einem Juden nicht lange Federlesens gemacht.“ Kurz darauf wurde der von den Nationalsozialisten verurteilte „jüdische Devisenschieber“ nach Auschwitz transportiert, wo er mit Anfang 50 im Konzentrationslager ermordet wurde. Sein Vermögen, seine Limousine und die Kunstsammlung hatte der Galerist schon zuvor an die Nationalsozialisten verloren. Walter Westfeld führte bis 1936 in Wuppertal eine florierende Galerie. Dann folgte das Berufsverbot. Der Kunsthändler sollte seine Bestände liquidieren. Wegen „Rassenschande“ ermittelte die Polizei 1937 gegen ihn und seine nicht jüdische Lebensgefährtin. Daraufhin plante das Paar die Ausreise in die USA. Westfeld verkaufte heimlich Kunstwerke, schmuggelte Geld und Bilder ins Ausland. 1938 wurde er wegen „Devisenschmuggels“ verhaftet, die Zwangsversteigerung seiner Bestände wurde angeordnet. Allein 700 Werke, darunter Arbeiten von Feuerbach, Millet, Böcklin und Spitzweg, aber auch Plastiken und Orientteppiche, kamen im Dezember 1939 im Kölner Auktionshaus Lempertz „auf Anordung des Generalstaatsanwalts“ unter den Hammer. Verbrannt und verschollen. Nur vier der versteigerten Bilder tauchten nach dem Krieg in Privatbesitz wieder auf und wurden zurückerstattet, der Rest blieb unauffindbar. Aufschluss über den Verbleib hätten die Auktionsprotokolle des Hauses Lempertz gegeben, in denen die Ersteigerer aufgelistet sind – doch die Unterlagen seien im Bombenhagel 1943 vollständig zerstört worden, erklärt der heutige Lempertz-Chef Henrik Hanstein, Enkel des damaligen Inhabers. So endete das Wiedergutmachungsverfahren im Fall Westfeld 1955 mit einem Vergleich. Jahrzehnte später enthüllt das Buch „Verlorene Bilder. Verlorene Leben“, in dem die Autorin Melissa Müller und die Historikerin Monika Tatzkow die Schicksale von 15 jüdischen Sammlern dokumentieren, wo sich manches von Westfelds einstigen Sammelstücken heute befindet: Ein Adolph Menzel etwa hängt seit einigen Jahren in der Staatsgalerie Stuttgart. „Das Museum recherchiert derzeit die Provenienz des Bildes“, weiß Tatzkow. Nicht alle öffentlichen Sammlungen stellen sich ihrer Vergangenheit so beherzt. Dokumentationslücken und fehlende Rechtsgrundlagen erschweren die Rückgabe. Zehn Jahre nach der „Gemeinsamen Erklärung“ der Bundesrepublik zur Raubkunst (s. Kasten) hat kaum ein deutsches Museum die Herkunft seiner Bestände vollständig recherchiert. Zudem richtet sich das Papier nur an Museen und nicht an private Sammler. Die Washingtoner Prinzipien sind ohnehin eine Goodwill-Vereinbarung und rechtlich nicht bindend. Ein heikler Punkt: Jeder Anspruch hat seine eigenen juristischen und moralischen Voraussetzungen. Jüngster Fall ist der Streit um die Rückgabe von Paul Klees „Sumpflegende“. Das Bild, seit 1982 in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München, wurde einst von den Nazis beschlagnahmt. Bereits 1993 war der Sohn der Vorbesitzerin Sophie Lissitzky-Küppers mit einer Klage gegen die Stadt München gescheitert. Nun wollen seine Halbgeschwister, Sophies Kinder aus erster Ehe, erneut klagen. Doch Münchens Oberbürgermeister Christian Ude lehnte die Herausgabe des Bildes mit der Begründung ab, es handle sich nicht um einen Fall des Washingtoner Abkommens zur NS-Raubkunst, sondern um ein Werk der „entarteten Kunst“, für die diese Prinzipien nicht gelten. Zudem nennt Ude, der selbst Anwalt war, zwei Rechtsgutachten, die das Erbrecht der Kläger bestreiten würden. Rechtslage und Fakten Eine Goodwill-Vereinbarung regelt die Rückgabe. Washingtoner Prinzipien Mit ihrer Verabschiedung 1998 sicherten 44 Staaten zu, von Nationalsozialisten geraubtes Kulturgut auch nach Ablauf gesetzlicher Fristen an die Eigentümer oder deren Erben zurückzugeben. Rechtlich bindend sind die Prinzipien nicht. Bund, Länder und Kommunen verabschiedeten 1999 zudem die sogenannte Gemeinsame Erklärung. Damit sollen Einrichtungen wie Museen, Archive und Bibliotheken unterstützt werden, selbst nach verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut in ihren Beständen zu fahnden und faire und gerechte Lösungen zu finden. Buch mit 15 Fällen In „Verlorene Bilder. Verlorene Leben – Jüdische Sammler und was aus ihren Kunstwerken wurde“ dokumentieren Melissa Müller und Monika Tatzkow 15 Biografien. Unter Mitarbeit von Thomas Blubacher und mit einem Nachwort von Gunnar Schnabel. Elisabeth Sandmann Verlag, 34 Euro. Ausstellung in Frankfurt Nach dem Berliner zeigt das Jüdische Museum in Frankfurt/Main ab 23.4. die Schau „Raub und Restitution“, Katalog 24,90 Euro (Wallstein Verlag). http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/126/1612657.pdf Schadensersatzklage Westfield gegen die Bundesrepublik Deutschland Mit seiner am 3. Oktober 2008 beim Davidson County Chancery Court in Tennessee gegen die Bundesrepublik Deutschland erhobenen, zwischenzeitlich an das US-Bezirksgericht in Nashville/Tennessee verwiesenen Klage begehrt der Kläger Fred Westfield für eine angebliche Erbengemeinschaft nach Walter Westfeld Zahlung von Schadensersatz. Die Sammlung des Kunsthändlers Walter Westfeld war während des Zweiten Weltkrieges beschlagnahmt und versteigert worden. Die Klage ist allerdings wegen der Staatenimmunität der Bundesrepublik Deutschland für hoheitliche Handlungen unzulässig. Darüber hinaus wäre die Klage nach Ansicht der Bundesregierung auch materiell-rechtlich unbegründet, da der Kläger nicht Erbe nach Walter Westfeld ist. Die tatsächliche Erbin – der ein Erbschein eines deutschen Nachlassgerichts ausgestellt worden war – hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine Entschädigung erhalten. Walter Westfeld, ein allseits geschätzter Kunsthändler aus Elberfeld, bekam ebenfalls Berufsverbot auferlegt. Bereits 1920 hatte Westfeld seine Galerie gegründet, die bis zu dem, ihm von der Reichskammer der Bildenden Künste auferlegten Berufsverbot, hervorragend lief. Westfeld zog nach Düsseldorf, hier gelang es ihm, einen Teil seiner Sammlung nach Paris bringen zu lassen. Nach den Ereignissen vom 9. November 1938 bereitete Westfeld mit seiner Geliebten Emilie Scheulen die gemeinsame Flucht vor, die ihm jedoch nicht mehr gelingen sollte. Bereits am 15. November 1938 wurde Walter Westfeld, weil er seinem bereits emigrierten Bruder 40.000 Dollar für seine Flucht überwiesen hatte, verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Man warf ihm dies als Vergehen gegen die Devisenbestimmungen des Deutschen Reiches vor. Da mit einer sehr hohen Geldstrafe zu rechnen war, ließ man das, was von Westfelds Galeriebeständen noch übrig war, beschlagnahmen und im Auktionshaus Lempertz zwangsversteigern. Kein einhalb Jahren Haft und einer Geldstrafe von neuzugänge 300.000 Reichsmark verurteilt. Als er 1942 entlassen wurde, sollte er dennoch seine Freiheit nicht wiedererlangen. Von der Gestapo wurde er unverzüglich wieder in Schutzhaft genommen, da er als Jude „den Bestand und die Sicherheit des Volkes und des Staates“ gefährde. Er wusste, dass er nicht mehr entkommen würde und so vermachte er seinen Besitz seiner Geliebten. Im Oktober 1942 ließ man Walter Westfeld in das Konzentrationslager Theresienstadt deportieren. Von dort aus wurde der Galerist nach Auschwitz gebracht, sein Todesdatum bleibt unbekannt. Die meisten seiner versteigerten Werke konnten bis heute nicht wieder gefunden werden. Eines seiner Gemälde schmückt seit 1998 die Stadtsparkasse Burladingen. Es war 1952 vom Bürgermeister der Gemeinde von der Galerie Änne Abels erworben worden. Eine Rückgabe an die Erben von Walter Westfeld lehnt der Bürgermeister mit der Begründung, das Gemälde sei rechtmäßig erworben, bislang ab. Die Schicksale dieser zwei Galeristen stehen an dieser Stelle exemplarisch für viele weitere, die Koldehoff in seinem Werk behandelt. Die große Aufgabe, die es nun zu bewältigen gilt, ist die Aufarbeitung des geschehenen Unrechtes und die Wiedergutmachung an den Opfern. Der Autor fordert Moral als oberstes Kriterium und geht dabei hart ins Gericht mit dem deutschen Kunsthandel. Er wirft ihm vor, ein nur sehr geringes Interesse an der Aufarbeitung seiner eigenen Geschichte zu haben und spricht ihm ab, seine braune Vergangenheit zwischen 1933 bis 1945 sowie in der Übergangszeit der entstehenden Bundesrepublik jemals richtig aufgearbeitet zu haben. Die berühmte „Stunde Null“ habe es im deutschen Kunsthandel nie gegeben. Das Thema „Raubkunst“ wird und muss uns alle, insbesondere jedoch den Kunsthandel und den Staat als Träger der öffentlichen Museen, so lange beschäftigen, bis auch der letzte Fall geklärt werden konnte – dies sei/ist man den Opfern des Nationalsozialismus schuldig. „Die Aufgabe ist groß, und sie wird viel Zeit kosten. Einen Schlussstrich wird es weder geben können noch dürfen.“ Stefan Koldehoff: Die Bilder sind unter uns. Das Geschäft mit der NS-Raubkunst. Frankfurt: Eichborn Verlag. 2009 Jessica Strobl Walter Westfeld wurde im Juli 1940 zu drei-

Neuen Kommentar hinzufügen