|

|

Die Stadt Köln hat den KAB-Widerstandskämpfer Bernhard Letterhaus mit einer eigenen Skulptur am Kölner Rathaus geehrt. Für viele KAB-Gruppen ist die Statue, die seit November 2008 am Rathaus an den Kölner Widerstand erinnert, zur Pilgerstätte geworden.

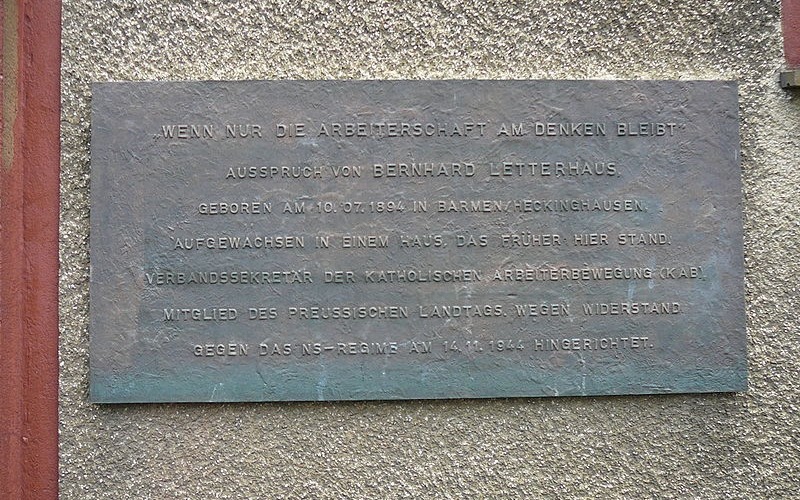

http://www.echtnahdran.de/letterhaus.html Mitglieder des Kölner KreisesBernhard Letterhaus(10.7.1894-14.11.1944)

Bernhard Letterhaus ist neben Nikolaus Groß der bedeutendste Vertreter des Kölner Kreises. Außerdem war er im Berliner Widerstand beheimatet und eine Klammer zwischen beiden. Er wurde am 10.7.1894 in Wuppertal-Barmen als Sohn eines selbständigen Schusters und Lebensmittelgeschäftsinhabers geboren. Nach Besuch der katholischen Volksschule machte er eine Lehre als Bandwirker und besuchte anschließend die Preußische Fachschule für Textilindustrie in Barmen. Von 1914 bis 1918 war er Soldat. Zentrumspolitiker und Arbeitervertreter1919 wurde er in Barmen Parteisekretär der Zentrumspartei, ab 1920 in Düsseldorf Verbandssekretär im Zentralverband christlicher Textilarbeiter. Abends besuchte er die Staatliche Fachschule für Wirtschaft. 1927 wechselte er als Verbandssekretär zum Westdeutschen Verband der katholischen Arbeitervereine in Köln. In seiner Arbeit betonte er die Bedeutung der Tarifverträge, der Christlichen Gewerkschaften, der Betriebsräte. 1928 wurde Letterhaus für das Zentrum in das preußische Abgeordnetenhaus gewählt und im April 1932 in den Fraktionsvorstand. Er bejahte die schwarz-rote Koalition Preußens und schätzte die SPD als Koalitionspartner des Zentrums. Doch nahm er ihr im Juli 1930 übel, den Notverordnungen Brünings nicht zugestimmt und so die Auflösung des Reichstags erzwungen zu haben. Er warf ihr vor, mit den Feinden des "Volksstaates", wie er die Demokratie bezeichnete, den Kommunisten, Nationalsozialisten und "Hugenberg-Deutschnationalen" zum entscheidenden Stoß gegen die Reichsregierung angesetzt zu haben. Später allerdings lobte er sie für ihre Tolerierungspolitik und zeigte damit, dass er sich nicht prinzipiell von der Zusammenarbeit mit ihr abgewendet hatte. Doch nach dem Regierungsantritt Papens, den er als ehemaliges Zentrumsmitglied des rechten Parteiflügels für den Sturz Brünings verantwortlich machte und dem er eine sozialreaktionäre Politik vorwarf, modifizierte Letterhaus in Übereinstimmung mit der Parteiführung und dem ihr zugehörigen KAB-Vorsitzenden Joseph Joos seine Linie gegenüber der NSDAP. Er trug - wie auch die WAZ - den Kurs des Zentrums mit, mit der NSDAP Koalitionsverhandlungen zu führen, um Papen, den er für den Wahlsieg der NSDAP vom 31.7.1932 verantwortlich machte, zu stürzen oder zumindest unter Druck zu setzen. Doch bevor die schleppenden Verhandlungen Ergebnisse zeigten, wurde Papen durch den General von Schleicher als Reichskanzler abgelöst. Im 3. ReichAm 31. Januar 1933 wurde Letterhaus wie die Zentrumsführung von der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler überrascht. Im Wahlkampf für die Märzwahlen wurde er wegen einer öffentlichen Rede in Hamm Ende Februar zwei Mal verwarnt. Als dann die Diskussion um das Ermächtigungsgesetz anstand, entwarf er auf einer Konferenz der KAB-Sekretäre ein düstereres Zukunftsbild für den Fall einer Zustimmung des Zentrums und setzte eine Resolution durch, die die Ablehnung forderte und alle Abgeordneten aus der KAB binden wollte. Damit scheiterte er, denn sie beugten sich letztendlich auch der Fraktionsdisziplin und stimmten zu. Die Enzyklika "Mit brennender Sorge" 1937 begrüßte Letterhaus daher als Befreiung. Seine Kritik an hohen Geistlichen gab er auch in der Folgezeit nicht auf. Dem Kölner Generalvikar David sagte er einmal, dass man von den deutschen Bischöfen eine festere Haltung gegenüber dem NS-Regime erwarte und prophezeite ihm offene Vernichtungswut und Konkordatsbrüche der Nationalsozialisten. Als WiderstandskämpferSchon früh knüpfte er Kontakte zu anderen Oppositionellen. Die Anfänge des so entstehenden Kölner Kreises lagen in Gesprächsrunden von KAB- und Kolping-Vertretern, ehemaligen Christlichen Gewerkschaftern, Zentrumspolitikern im Kettelerhaus. Seit Januar 1934 traf er sich auch mit "freien" Gewerkschaftern wie Hans Böckler und Karl Katzer im Deutschen Haus in Köln. Über Kaiser lernte Letterhaus eine, dem Kölner Kreis zuzurechnende, Gruppe in Düsseldorf kennen, der u.a. Karl Arnold, der spätere Ministerpräsident von NRW, angehörte und mit dem er später sich mehrmals beriet. Diese Düsseldorfer Gruppe trat 1936 in Verbindung zu General von Hammerstein, einem oppositionellen und als arbeiterfreundlich geltenden Militär, der seinerseits mit Carl Goerdeler in Kontakt stand. Einige Tage vor Kriegsausbruch, am 26.8.1939, wurde Letterhaus zur Wehrmacht einberufen. Mit Freunden diskutierte er, ob er dem Stellungsbefehl Folge leisten solle, denn er fragte sich, ob die Teilnahme am bevorstehenden Krieg mit dem christlichen Gewissen vereinbar sei. Er ging schließlich gegen seine innerste Überzeugung, als ihn seine Gesprächspartner auf die Gefahr negativer Folgen für seine Familie und die KAB hinwiesen. An die Niederlage im Krieg glaubte er wegen der ungleichen Kräfteverhältnisse von Anfang. 1940 nahm er als Leutnant am Frankreichfeldzug teil, 1941 als Oberleutnant am Russlandkrieg. 1942 gelang es seinen Freunden im Widerstand, seine Versetzung nach Berlin zur Abwehr ins Oberkommando der Wehrmacht durchzusetzen. Daran war u.a. auch Brüning beteiligt. Nach Brünings Meinung zählte Letterhaus zu den fähigsten politischen Köpfen. Letterhaus wurde als Hauptmann der Reserve Presseoffizier und war damit für die Auswertung der ausländischen Presseberichte über den Krieg zuständig. Damit gehörte er zu den gut informierten Kreisen über die wahre Kriegslage und gab sein Wissen an Kaiser, Wirmer, Leuschner, Goerdeler und andere im Berliner und seine Freunde im Kölner Kreis weiter. Nach seiner Versetzung nach Berlin versuchte der Jesuit Alfred Delp Letterhaus vom Berliner Kreis abzuwerben und für den Kreisauer Kreis um den Grafen Helmuth. J. von Moltke zu gewinnen. Bei einer Konferenz zur Männerseelsorge beim Bischof von Fulda 1942 warnte er Letterhaus' Freund Nikolaus Groß vor dem angeblich reaktionären Goerdeler. Diese Warnung löste Missstimmigkeiten aus, führte aber letztlich zu einer Aussprache zwischen den katholischen Mitgliedern des Berliner und des Kreisauer Kreises, die zum besseren Verständnis beider Gruppen beitrug. Auch am zweiten Schwerpunkt der Tätigkeit beider Kreise, der Personalplanung, war Letterhaus maßgeblich beteiligt. Die Berliner stimmten sich bei ihren Personalüberlegungen für die Zeit nach Hitler mit den Kölnern ab, die für sie ein wichtiges, kaum von der NS-Ideologie infiziertes Personalreservoir stellen konnten. Das hatte schon 1941 der damalige Kopf des militärischen Widerstandes und designierte Reichsverweser (eine Art Reichspräsident), Generaloberst Ludwig Beck in einem von General von Hammerstein vermittelten Treffen mit Verbandspräses Otto Müller positiv überrascht festgestellt. Gerade in diesem weiteren Kreis der politischen Verschwörer, die die Politiker vor Ort stellen sollten, spielten die Vertreter des politischen Katholizismus eine Hauptrolle - wie die Gestapo nach dem 20. Juli ermittelte. Zur Abstimmung weilten Goerdeler und Wirmer z.B. im Herbst 1943 im Kettelerhaus und trafen u.a. Präses Dr. Otto Müller, Letterhaus und Groß, um eine Personalliste zu erstellen, wie sie die Militärs als Voraussetzung für ihren Putsch verlangten. Auch Letterhaus stand auf einer solchen Liste. Am 25. Juli wurde er abends in seiner Dienststelle verhaftet. Am 25.8. stieß ihn der sog. Ehrenhof der Wehrmacht ebenso wie die übrigen Verschwörer aus der Wehrmacht aus. Er wurde in der Ermittlungszentrale zum 20 Juli, im KZ Fürstenberg verhört, wobei er anders als andere keine Mitverschwörer belastete. Danach wurde er nach Berlin-Tegel verlegt und durfte nun Briefe an seine Frau schreiben. Sie erreichten sie allerdings erst nach seinem Tod, so dass er bis zu seiner Hinrichtung keine Nachricht mehr von seiner Familie erhielt und in der Ungewissheit um ihr Schicksal sterben musste. Am 13.11.1944 stand er vor dem berüchtigten Präsidenten des VGH, Roland Freisler, und wurde innerhalb einer Stunde aufgrund der Anklage zum Hochverrat zum Tod, Ehrverlust und Vermögenseinziehung wegen aktiver Beteiligung an den Vorbesprechungen des Anschlages verurteilt. Er hatte den Mut zu bekennen, dass die Verschwörer ihre Pläne "nur durch eine gewaltsame Änderung der Regierung an Haupt und Gliedern" glaubten erreichen zu können. Damit revidierte er die während der Verhöre gemachte Schutzbehauptung, dass er sich aufgrund seiner streng christlichen Einstellung und seiner politischen Einsicht von den militärischen Kreisen distanziert hätte, wenn er gewusst hätte, dass sie auf dem Weg eines Attentates zur Macht kommen wollten. Das Motiv für den WiderstandDas Motiv seines lebensgefährlichen Engagements im politischen Widerstand fand der nationalsozialistische Prozessberichterstatter in Letterhaus' "ultramontaner Einstellung". Mit dem abwertenden Begriff des Ultramontanismus umschrieb er das christliche Verantwortungsgefühl von Letterhaus, der es selbst einmal in einem überlieferten Vortragsmanuskript so formulierte: Es herrschten geistige Grundhaltungen vor, die eine radikale und grundsätzliche Leugnung der christlichen Sittenlehre in sich schlössen. Daraus folgerte er offensichtlich für sich selbst die Verpflichtung, sich persönlich für das Ende des NS-Regimes einzusetzen. Die Gefahr war ihm bewusst, aber gegenüber Versuchen des Berliner Jesuiten Heinrich Klein, ihn von seinen riskanten Vorhaben abzubringen, blieb er fest und zeigte "nie die geringste Anwandlung" von Unsicherheit. In nüchterner Sprache gab er seinem Mitgefangenen Ferdinand von Lüninck einen Tag vor seinem Prozess als sein Vermächtnis mit auf den Weg, dass das Volk nicht vergessen dürfe, dass die Welt "an Lüge und Unrecht und Hass" zugrunde gehe. "Vaterland und Welt können nur gerettet werden und bestehen, wenn im Kleinen und Großen Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe herrschen". Letterhaus ging aus seiner christlichen Weltverantwortung einen geradlinigen Weg in seiner Gegnerschaft zum Nationalsozialismus. In der Ablehnung der Ideologie schwankte er nie, politisch unterschätzte er für kurze Zeit die Nationalsozialisten als wirtschaftspolitische Laien, Demagogen und Erfüllungsgehilfen der sozialen Reaktion. Rasch desillusionierte ihn die Erkenntnis, dass der christliche Anspruch auf Lebensgestaltung und Sinndeutung mit dem totalitären NS-Anspruch kollidierte. Daher mündete sein Bestreben um ein auch öffentlich wirksames christliches Leben in ein Streben nach Befreiung vom System, wobei er letztlich auch das letzte Mittel des Attentates billigte. LiteraturVera Bücker: Bernhard Letterhaus (1894-1944) in: Zeugen einer besseren Welt. Christliche Märtyrer des 20. Jahrhunderts, Hg. v. Karl-Joseph Hummel, Christoph Strohm (i.A. der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland) Leipzig 2000, S.276-296 Kölner Kreis Bernhard Letterhaus (1894-1944), christlicher Gewerkschaftsführer und NS-WiderstandskämpferBernhard Letterhaus war als christlicher Gewerkschaftsführer und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime ein bedeutendes Mitglied des „Kölner Kreises". Wegen seiner Unterstützung des Attentats vom 20.7.1944 und seiner Beteilung an der Planung für eine Neuordnung Deutschlands nach einem Gelingen des Attentats wurde er zum Tode verurteilt und hingerichtet. Emil Bernhard Letterhaus wurde am 10.7.1894 in Barmen (heute Stadt Wuppertal) als Sohn des Schuhmachermeisters Johann Bernhard Letterhaus (1859-1939) und seiner Frau Emilie geborene Dessel (1863-1942) geboren. Zusammen mit zwei Brüdern wuchs er in einem streng katholisch geprägten Elternhaus auf. Nach dem Besuch der Volksschule erlernte er den Beruf des Bandwirkers, absolvierte anschließend die Preußische Höhere Fachschule für Textilindustrie und wurde Textiltechniker. Im Ersten Weltkrieg wurde er mehrfach verwundet und mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Anschließend arbeitete er kurzzeitig für die Zentrumspartei in Barmen, bevor er 1920 zum Zentralverband der christlichen Textilarbeiter nach Düsseldorf wechselte. Abends besuchte er die Staatliche Fachschule für Wirtschaft und bildete sich außerdem in autodidaktischer Weise fort. 1927 ging Letterhaus auf Wunsch Otto Müllers als Verbandssekretär zum Westdeutschen Verband der katholischen Arbeitervereine zunächst nach Mönchengladbach, ab 1928 in das Kölner Ketteler-Haus. Hier entwickelte er Programme für die Arbeit der Vereine, hielt Vorträge, schulte Arbeitersekretäre und schrieb in der „Westdeutschen Arbeiter-Zeitung" zu theoretischen und politischen Fragestellungen. 1928 wurde Bernhard Letterhaus als Abgeordneter der Zentrumspartei für den Wahlkreis Düsseldorf-Ost in den Preußischen Landtag sowie in den Rheinischen Provinziallandtag gewählt, wobei zunächst die Auseinandersetzung mit der politischen Linken im Vordergrund stand. Neben den Kommunismus als Hauptgegner trat für Letterhaus ab 1930 die NSDAP, die bei den Reichstagswahlen 107 Mandate erreicht hatte. Bereits vor dem Wahlsieg der Nationalsozialisten hatte Letterhaus Anfang September 1930 als Vizepräsident des Deutschen Katholikentages in Münster zur Abwehr des Nationalsozialismus aufgerufen. Gegen die SA und andere Parteikampftruppen der NSDAP forderte er am 24.3.1931 im Landtag ein staatliches Eingreifen. Ein 1932 unternommener Versuch, eine Art „Volksfront" aus christlichen Gewerkschaften und katholischen Arbeiter- und Gesellenvereinen gegen die SA zu bilden, scheiterte. Politisch unterschätzte er für kurze Zeit die Nationalsozialisten als wirtschaftspolitische Laien, Demagogen und Erfüllungsgehilfen der sozialen Reaktion. Rasch desillusionierte ihn die Erkenntnis, dass der christliche Anspruch auf Lebensgestaltung und Sinndeutung mit dem totalitären NS-Anspruch kollidierte. Daher mündete sein Bestreben um ein auch öffentlich wirksames christliches Leben in ein Streben nach Befreiung vom System, wobei er letztlich auch das Mittel des Attentats billigte. Hatte Letterhaus die politische Bedeutung und Tragfähigkeit des Nationalsozialismus zunächst unterschätzt und diesen als „Noterscheinung" gedeutet, so schärfte er in der folgenden Zeit bis zum Sturz des Reichskanzlers Heinrich Brüning (1885-1970) den Blick für die Gefährlichkeit der Nationalsozialisten. Nach 1933 warb er heimlich in katholischen Kreisen für den Widerstand gegen das NS-Regime.nach oben Nach dem Sturz Brünings am 30.3.1932 bekämpfte Letterhaus entschieden die Politik von dessen Nachfolger Franz von Papen (1879-1969). Weil er das Ermächtigungsgesetz ablehnte, blieb er im März 1933 der Abstimmung im Landtag fern. Außerdem kritisierte er den Abschluss des Reichskonkordats, da er befürchtete, dass sich damit die Institutionen des politischen Katholizismus nicht schützen ließen. Nach der "Machtergreifung" der Nationalsozialisten am 30.1.1933 wurde Bernhard Letterhaus nach und nach aller politischer Betätigungsmöglichkeiten in der Öffentlichkeit beraubt. Dafür intensivierte er die Vereins- und Verbandsarbeit, bis es nach Auflösungen von lokalen Arbeitervereinen im Herbst 1935 zum Verbot der katholischen Arbeitervereine in Münster, im Kerngebiet des Verbandes, kam. 1938 wurden die Diözesanverbände in Mainz und Limburg verboten. Das endgültige Verbot der Verbandszeitschrift „Ketteler-Wacht" im gleichen Jahr beraubte Letterhaus seines letzten Sprachrohrs. 1939 wurde Bernhard Letterhaus zum Wehrdienst eingezogen und nahm an der West- und der Ostfront an Kriegshandlungen teil. 1942 wurde er zum Hauptmann befördert und zum Oberkommando der Wehrmacht nach Berlin versetzt. Spätestens seit 1942 traf sich Letterhaus mit Gleichgesinnten aus den katholischen Arbeitervereinen, Christlichen Gewerkschaften und der Zentrumspartei in der Verbandszentrale der katholischen Arbeitervereine, dem Kölner Ketteler-Haus, um im so genannten „Kölner-Kreis" über Alternativen zum NS-Regime zu beraten. Er hatte enge Kontakte zu führenden Widerstandkämpfern, wie Alfred Delp SJ (1907-1945), Carl Goerdeler (1884-1945), Nikolaus Groß, Jakob Kaiser (1888-1961), Heinrich Körner, Wilhelm Leuschner (1890-1944) und Josef Wirmer (1901-1944). Letterhaus sollte nach dem Umsturz das Amt des „Politischen Beauftragten" im Wehrkreis VI (Münster) übernehmen und Aufbauminister in einem geplanten Kabinett Goerdeler werden. Aus christlicher Verantwortung heraus führte für Letterhaus ein gerader Weg in die Gegnerschaft zum Nationalsozialismus. Der Beseitigung Hitlers durch einen Staatsstreich stimmte er zwar zu, eine persönliche Beteiligung lehnte er jedoch ab. Nach dem gescheiterten Attentat vom 20.7.1944 weigerte er sich, in den Niederlanden unterzutauchen. Bereits am 25.7.1944 wurde er verhaftet. Er wurde aus der Wehrmacht ausgestoßen und kam über das Konzentrationslager Ravensbrück in die Haftanstalt Berlin-Tegel. Am 13.11.1944 verurteilte ihn der Volksgerichtshof unter der Leitung Roland Freislers (1893-1945) wegen Landes- und Hochverrats zum Tod durch den Strang. Alle Gnadengesuche wurden abgelehnt, und am 14.11.1944 wurde Bernhard Letterhaus im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee hingerichtet. Bereits 1948 wurde in Köln die Odenkirchener Straße in Bernhard-Letterhaus-Straße umbenannt. Auch in Bonn, Wuppertal-Barmen und Leverkusen erinnern Straßennamen an den Widerstandskämpfer. Am 2.5.1987 ehrte Papst Johannes Paul II. (Pontifikat 1978-2005) Bernhard Letterhaus, indem er ihn in die Reihe der Männer und Frauen stellte, die ihr Leben für ihren Glauben hingegeben haben. Im Figurenprogramm des Köln-Rathausturmes wurde ihm eine Figur (Bildhauer: Martin Krämer) gewidmet. nach obenLiteratur Aretz, Jürgen, Bernhard Letterhaus (1894-1944), in: Rudolf Morsey (Hg.), Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizismus des 20.Jahrhunderts, Mainz 1975, S. 11-24. Bernhard-Letterhaus-Schule (Hg.), Nur aus Standhaftigkeit wird die Welt gerettet, Wuppertal 1994 Bücker, Vera, Bernhard Letterhaus, in: Karl-Joseph Hummel (Hg.), Zeugen einer besseren Welt. Christliche Märtyrer des 20. Jahrhunderts, Leipzig 2000, S. 276-296. Hürten, Heinz, Deutsche Katholiken 1918-1945, Paderborn 1992, S. 523-541. Kier, Hiltrud/ Bernd Ernsting u.a. (Hg.), Köln: Der Ratsturm. Seine Geschichte und sein Figurenprogramm, Köln 1996, S. 601-603. Noethen, Stefan, Pläne für das Vierte Reich. Der Widerstandskreis im Kölner Kettelerhaus 1941-1944, in: Geschichte im Westen 39 (1996), S. 51-73. Stehkämper, Hugo, Protest, Opposition und Widerstand im Umkreis der (untergegangenen) Zentrumspartei, in: Hugo Stehkämper, Köln – und darüber hinaus. Ausgewählte Abhandlungen, Band 2, Köln 2004, S. 1523-1589. Steinbach, Peter, Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Berlin 1994, S. 153-163.

Online Aretz, Jürgen, Artikel "Letterhaus, Bernhard", in: Neue Deutsche Biographie 14 (1985), S. 357-358. Bernhard Letterhaus (Biographische Kurzinformation auf der Website der Gedenkstätte Deutscher Widerstand). Bücker, Vera, Mitglieder des Kölner Kreises - Bernhard Letterhaus (Information auf der Website echtnahdran - Historisch-wissenschaftliche Dienste und Studientouren im Ruhrgebiet). Persch, Martin, Artikel "Letterhaus, Bernhard", in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 4 (1992), Sp. 1555-1558. http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/persoenlichkeiten/L/Seiten/Bernh... 30.9.2010 |

Köln, 14. November 2010. Am 13.November hat der Volksgerichtshof unter Roland Freisler in nur einer Verhandlungsstunde den Widerstandskämpfer und KAB-Sekretär Bernhard Letterhaus zum Tode verurteilt. Letterhaus wurde am 14. November 1944, genau vor 66 Jahren, von den Nationalsozialisten in Berlin hingerichtet.

Letterhaus diente seit 1939 in der Wehrmacht, zuletzt als Hauptmann in der Presseabteilung des Oberkommandos der Wehrmacht. Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 durchsuchte die Gestapo seine Wohnung, Anfang August wurde Letterhaus als erster der drei Widerstandskämpfer, mit ihm waren das Präses Otto Müller und Nikolaus Groß, in der Verbandszentrale der KAB Westdeutschlands verhaftet. Mit seiner Verhaftung wird auch der Kontakt zu seiner Familie unterbunden. „Aus dem Gefängnis in Berlin-Tegel habe ich sechs Briefe meines Mannes erhalten, die meisten trafen ein, nachdem er hingerichtet worden war", erinnerte sich einst Grete Letterhaus. Sie erhielt nach der Verhaftung – weil ihr Mann aus dem Heer ausgestoßen wurde – keinerlei Bezüge.

Die KAB Deutschlands erinnert mit großer Hochachtung an den Mut und die Leiden, die die vielen Widerstandskämpfer der KAB und ihre Familien unter der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus auf sich genommen haben.

Добавить комментарий